원래 계획은 에이전트에 대한 시리즈를 계속 쓰는 것이었지만, 이번에 잠깐 다른 주제를 다루어 볼까 한다. 미국 심리학회를 오가는 길에 김영하의 신작 “작별인사”를 읽었다. 비행기가 취소되어

세 시간여를 기다리는 시간에 마침내 다 읽을 수 있었다. 내 첫 번째 석사 학위는 인지과학이었다. 이 책을 읽는 동안 2000년대 초반 인지과학 학생회에 열심히 참여하면서 사람의 마음에 대해 알고자 부단히 노력했던 그 때의 마음이 새록새록 떠올랐다. 김영하의 신작 안에는 우리가 당시 읽고 사유하며 토론했던 내용들이 많이 들어있었다. 먼저 든 느낌은 반가움과 추억, 그리고 그 당시의 사람들과 읽던 책들이 떠올랐다. 나의 감상적인 무드에서 이 글을 시작하긴 했지만, 이 글이 개인의 일기로 끝나서는 안 되겠기에 몇 가지 책과 영화를 소개하는 데에 집중하도록 해보겠다. 옛날 생각에 적어 본 글이라 언급하는 책과 영화가 좀 오래되었다는 점을 미리 양해드린다.

인지과학과 관련하여 나에게 가장 먼저 책을 추천해 주셨던 분은 현우식 선생님이었다.

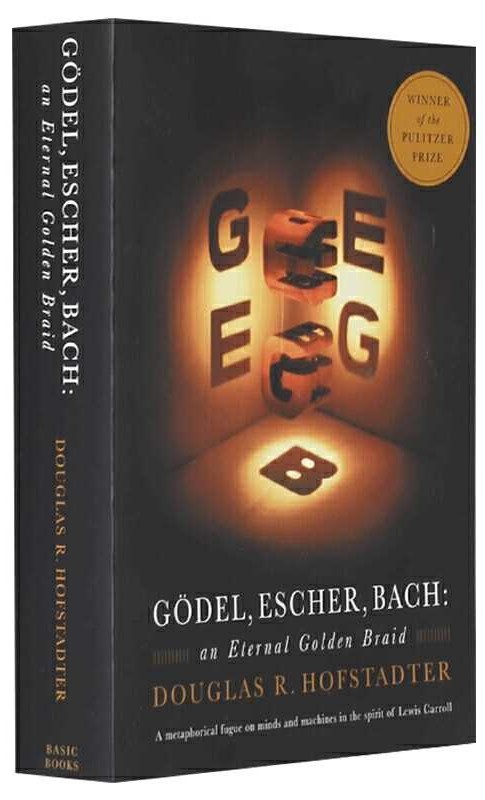

물리학자 더글라스 호프스태터의 “괴델,에셔,바하”. 내 인생을 사람의 마음을 둘러싼 일을 하도록 바꾼 첫 번째 책, 혹은 지금까지 업으로 삼아 하고 있는 일로 인도한 책이라고 할 만하다. 당시 책을 다 이해하진 못했지만, 마음의 재귀 현상에 대해서 철학과 수학, 예술과 음악에서 비슷한 고민을 하고 있고, 비슷한 현상을 발견할 수 있다는 점에 나는 너무나도 매료되었다. 물론, 지금 이 책을 다시 읽는다 해도 내가 이 책을 다 이해할 수 있을지는 모르겠다. 예를 들어, 괴델의 불완전성 정리에서는 한 논리 체계 안의 명제들이 그 논리 체계 자체의 무모순성을 증명할 수 없다. 에셔의 손을 그리는 손에서는 하나의 손이 다른 손을 그리고 있는데, 그 손이 다시 처음의 손을 그리는 모순을 보여준다. 바하의 푸가는 서로가 서로를 좇는 선율들이 등장하다가 마침내는 마지막 선율인 듯했던 부분이 다시 맨 처음의 선율을 좇는 기이함을 선보이기도 한다. 이를테면, 장기를 둘 때, 나는 항상 상대방의 마음을 생각하고자 (읽고자) 한다. 물론 번번히 실패한다. ‘이런 경우에 상대방은 이렇게 생각하겠지. 그러면, 나는 그 반대로 해야하지 않을까?’ 라는 생각이 들고, 바로 다음에 다시 ‘상대방이 내가 자신의 마음의 한 수 앞을 내다보는 것을 인식하고 다시 그 반대로 – 원래 계획대로 - 하지 않을까? 하는 생각이 꼬리에 꼬리를 물곤 한다.

김영하의 “작별인사”에서는 리들리 스콧 감독의 1982년 영화 “블레이드 러너”에서 다루었던 인간과 안드로이드 (인간과 똑같은 모습을 하고 인간과 닮은 행동을 하는 로봇)의 관계, 공생, 그리고 그들 각자의 정체성에 대해 다루고 있다. 이와 유사한 고민은 스티븐 스필버그의 2001년 영화 AI에서도 반복되고 있다. 그 이후로도 수많은 영화들이 이 주제에 대한 변주를 이루고 있는데, 2014년 영화 “엑스 마키나”도 매우 괜찮았던 것으로 기억한다.

김영하의 소설에서 재미있는 것은 몸을 가진 개체로서의 로봇 이야기에서 더 나아가 몸 없이 네트워크만으로 존재할 수 있는 – 그래서 더 자유롭고 제한이 없는- 일종의 ‘절대 정신’(?)에 대한 이야기에까지 도달한다는 점이다. 이러한 내용은 뤽 베송이 감독하고 스칼렛 요한슨이 출연했던 (그리고 최민식도 함께 출연했던) 2014년 영화 “루시”에서도 다루고 있고, 같은 해에 나온 조니뎁 주연의 “트랜센던스”에 더욱 본격적으로 등장한다. 만약, 우리가 아인슈타인의 뇌를 그의 몸에서 분리해서 컴퓨터와 연결하여 작동하게 한다면 “그”는 아인슈타인일까? 이 상황에서 “그”를 무엇을 지칭하는 대명사로 써야할지부터 궁금해진다. 뇌? 컴퓨터? 그 둘의 합? 그렇다면, “나” 라는 개념은 과연 무엇일까? 나의 “몸” 없이도 내가 나일 수 있을까? 혹은 나의 “기억”을 완전히 잃어버린다면 나는 계속 같은 나라고 할 수 있을까? 이러한 문제의식은 호프스태터와 대니얼 데닛이라는 철학자가 함께 엮은 “이런, 이게 바로 나야!”라는 책의 여러 챕터에서 다루어지고 있으며, 물리학자 로저 펜로즈가 쓰고 박승수 교수님께서 옮기신 “황제의 새마음”에도 잘 반영되어 있다. 앞의 책의 한 챕터 제목은 실제로 “머리가 없는 나”이다. 처음 인지과학을 공부하던 당시에는 열정이 넘쳐서 인지과학 관련 책도 따로 정리해놓고, 읽어야 할 논문 100편도 찾아보고 했던 것 같지만, 아무래도 그 당시의 나는 논문보다는 책을 읽는 것을 더 좋아했던 것 같다. 지적으로 흠모해 마지 않았던 이정모 선생님의 수많은 논문보다는 두껍디 두꺼운 (무려 700 페이지에 달하는) 선생님의 인지심리학을 택해서 읽어나갔다.

인지과학 혹은 사람의 마음에 대한 주제를 떠올리면 생각나는 영화 몇 편을 더 소개하며 글을 마치겠다. 미셸 공드리 감독의 영화는 마음과 인지과학에 대한 이야기로 가득 차 있다. “이터널 선샤인” (2004)이 그러하고, “수면의 과학”(2006)이 그러하다. 아마 “이터널 선샤인”은 이미 많은 분들에게 인생띵작으로 자리 잡았으니 더 설명할 필요가 없을 것 같다. 스파이크 존즈의 1999년 영화 “존 말코비치 되기” 역시 너무나 재미있게 보았던 기억이 있다. 누군가 나의 의식 속으로 들어온다면 어떤 일이 벌어질까? 혹은 내가 다른 사람의 의식 안으로 들어갈 수 있다면 어떨까? 아마도 온갖 끔찍한 일들이 일어나겠지. mind